漢字研究で有名な白川静氏が亡くなって10年となります。氏は若いころに独学し、中学校教諭を経て31歳のときに立命館大学の漢文学科に入学してのち、2006年に96歳で長逝するまで、生涯を学問一筋に捧げた大学者です。2004年には、多年にわたる中国古代文化研究で卓越した業績をあげ、また漢字研究を通じて中国文化、東アジア研究の発展に功績があったとして文化勲章を受賞しました。

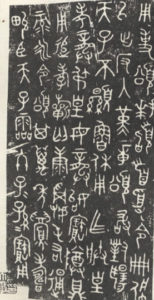

具体的には、中国最古の漢字辞書として知られる「説文解字」を解釈し直したことや、「字統」・「字訓」・「字通」の字書三部作をはじめとする膨大な研究成果で知られています。またとくに、氏がこれらの金字塔をほぼ独力で完成したこと、漢字学・文字学にとどまらず、その奥の民俗・神話・文学を包括した「白川学」という独自の学問を築き上げたことが、氏の著作に触れたことのあるすべての人から(と筆者は信じますが)高く評価されています。いや評価などというのはおこがましい限りで、畏敬されていると言ったほうが正しいでしょう。

筆者のごとき素人は氏の学問の大きさに圧倒されて当然ですが、日本を代表するような多くの著名人も「白川静はこんなにすごい」ということをあちこちで語っています。たとえば2010年には、氏の逝去を悼む意味も込めて47人が一文を寄せた「白川静読本」という本が、平凡社において編まれています。ただそちらを先にしては順序が逆になってしまいますので、当記事の目的である「白川学」の入門書として何を読めばよいか、そのテーマに戻らせていただきたいと思います。

筆者のごとき素人は氏の学問の大きさに圧倒されて当然ですが、日本を代表するような多くの著名人も「白川静はこんなにすごい」ということをあちこちで語っています。たとえば2010年には、氏の逝去を悼む意味も込めて47人が一文を寄せた「白川静読本」という本が、平凡社において編まれています。ただそちらを先にしては順序が逆になってしまいますので、当記事の目的である「白川学」の入門書として何を読めばよいか、そのテーマに戻らせていただきたいと思います。

白川氏は還暦を過ぎるころに、初めて一般向けの本を書きました。氏がかりに20代半ばで本格的な研究に入ったと想定すると、96歳で現役として亡くなるまで70年に及ぶ研究者人生を送ったことになり、還暦はちょうどその折り返しの辺りとなります。昔ならば還暦は一つの終着点であり、いまの高齢化社会でもリタイアが近いと感じる年齢です。白川氏はそこまで来て、初めて社会に向き合う本を上梓しました。この一事をもって、氏の超人的なエネルギーを説明するのに十分と感じます。

なによりも白川氏が一般向けに本を出されたことによって、日本国民の「知のレベル」が一段階上がったのではないかと、筆者は本気でそのように考えています。日本国民にとって、まことに有難いことだったと。前置きが随分と長くなってしまいましたが、その本とは1970年の「漢字 ― 生い立ちとその背景」(岩波新書)です。筆者は当時高校生で、漫画や受験参考書に明け暮れていましたので、実際にこれを読むのは刊行から数年以上もたった後のことです。

なによりも白川氏が一般向けに本を出されたことによって、日本国民の「知のレベル」が一段階上がったのではないかと、筆者は本気でそのように考えています。日本国民にとって、まことに有難いことだったと。前置きが随分と長くなってしまいましたが、その本とは1970年の「漢字 ― 生い立ちとその背景」(岩波新書)です。筆者は当時高校生で、漫画や受験参考書に明け暮れていましたので、実際にこれを読むのは刊行から数年以上もたった後のことです。

ただ、何とか一回目の読了を果たしたものの、社会人となった筆者にも「かなり難しいけれど面白い」と負け惜しみを言うのが精一杯でした。「白川学」の成果や価値については、ほとんど何も理解できていなかったと思います。その後しばらくして、別の本か何か忘れましたが、白川氏が1955年に「サイ」を発見した逸話を再び目にする機会があり、あらためて「漢字」(岩波新書)を読み直したわけです。さて、氏の学問に触れる人はたいていこの話題から入るのですが、その「サイ」とはいったい何のことでしょうか。

漢代以来、「口」は顔の口(くち)を示すと考えられてきましたが、白川氏はその後に発掘された甲骨文・金文を徹底的に調べ、「口」は神に捧げる祝詞(のりと:人が神に願い事をするために書いた文)を収める器である、との結論に至ります。この「口=サイ」の発見により、それまで口(くち)と解釈したのでは意味が通らなかった漢字の成り立ちについて、納得のいく説明ができるようになりました。口部を有する漢字の統一的な字義解釈が初めて行えたわけです。(なお、サイの発音にも理由がありますが省きます)

たとえば、「告げる」ときの「告」という字について、後漢の「説文解字」では「牛」が人に口(くち)をすり寄せ何かを告げている形と解釈しましたが、牛がそのようなことを本当にするでしょうか。白川氏によれば、「告」の上部の象形を「牛の角」ではなく「木の小枝」と見、下部は口(くち)ではなく「サイ」であり、したがって、木の小枝に「サイ」をつけて神前に掲げ、神に告げ祈ることだと分かります。

また、たとえば「名前」の「名」について、「説文解字」では「夕」は暗い夜のことであり、相手の顔が見えないから口(くち)で自分から名乗ると解釈しましたが、白川氏は、「夕」は肉の省略形、「口」はサイであり、子どもが生まれて一定期間すぎると、神に祭肉を供え、祝詞をあげて子どもの成長を告げる儀式を行い、そのとき子どもに名をつけると説明します。どちらにより説得力があるかは明らかではないでしょうか。

これらを発見するには、甲骨文・金文の文字の形を調べるだけでは十分でなく、中国の古代文学や神話を解読し、民俗・習俗についての知見を深めることが必要だったでしょう。白川氏は、気の遠くなるような地道な作業を続け、殷周時代の漢字の成り立ちを分析していきました。氏はそうした漢字研究を通じて、漢字の中には神というか鬼、あるいは霊というか、そういうものへの深い恐れの精神が宿っているとの確信に至ります。言い換えれば、氏は漢字が生まれた古代中国が宗教的、呪術的な社会であったことを浮き上がらせ、その時代の精神を明らかにしたのです。

立命館大学勤務時代に同僚だった梅原猛氏は、白川氏について次のように評しています。「白川氏はほとんどすべての漢字を神の世界との関係で解釈するのである。このような漢字の大胆にして、しかも首尾一貫した論理性をもつ解釈をした学者は、世界にも白川氏を除いては存在しないであろう。私はそれをニーチェの業績に比したいと思う。(中略)ニーチェによってギリシャ世界の解釈は一変したわけであるが、白川氏は中国世界の解釈を一変させたのである」と。(前出の「白川静読本」より)

白川氏は「漢字」(岩波新書)の冒頭で、「ヨハネによる福音書」のあまりにも有名な一節を引用したうえで、もしそれにつづけて書くならば、と自らの一文を記してみせます。これまさに、氏の面目躍如といったところではないでしょうか。

「はじめにことばがあった。ことばは神とともにあり、ことばは神であった」(同福音書)「次に文字があった。文字は神とともにあり、文字は神であった」(白川静)

さて、白川氏が「サイ」を世の中にデビューさせた「漢字」(岩波新書)は、筆者の場合にはなかなか理解力が追いつきませんでしたが、そのころ作家として修行中の身であった宮城谷昌光氏には良い道標となったようです。宮城谷氏は白川学の成果に刺激を受け、1990年に「天空の舟」で商(殷)王朝創始の立役者である伊尹(いいん)を、また翌年には「王家の風日」で商(殷)の滅亡を描き、その後つぎつぎと古代中国を舞台にした小説をものしていきます。

さて、白川氏が「サイ」を世の中にデビューさせた「漢字」(岩波新書)は、筆者の場合にはなかなか理解力が追いつきませんでしたが、そのころ作家として修行中の身であった宮城谷昌光氏には良い道標となったようです。宮城谷氏は白川学の成果に刺激を受け、1990年に「天空の舟」で商(殷)王朝創始の立役者である伊尹(いいん)を、また翌年には「王家の風日」で商(殷)の滅亡を描き、その後つぎつぎと古代中国を舞台にした小説をものしていきます。

作品群の中で宮城谷氏は、白川氏の読み解いた漢字と神の世界、そこに暮らす人々を卓抜な想像力で活写します。また、白川氏の説く「サイ」論にある通り、古代人が多くの時間とエネルギーを「邪気」を祓う呪術のために消費していた実際の場面を描いています。とくに戦いの場面の、言葉と文字を用いた呪術による攻防は、映画を見るような臨場感で迫ってきます。筆者は、宮城谷氏の物語の力を借り、白川氏が明らかにしたリアルな古代中国世界をはじめて実感することができました。

作品群の中で宮城谷氏は、白川氏の読み解いた漢字と神の世界、そこに暮らす人々を卓抜な想像力で活写します。また、白川氏の説く「サイ」論にある通り、古代人が多くの時間とエネルギーを「邪気」を祓う呪術のために消費していた実際の場面を描いています。とくに戦いの場面の、言葉と文字を用いた呪術による攻防は、映画を見るような臨場感で迫ってきます。筆者は、宮城谷氏の物語の力を借り、白川氏が明らかにしたリアルな古代中国世界をはじめて実感することができました。

![字通 [普及版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51qpw%2BDwd8L._SL160_.jpg)